- 借地権HOME

- 借地権価格について

借地権を所有している場合や、将来的に借地権が相続に関係してくる場合には、借地権の価格について早めに知っておき、対応が必要な時に備えておいた方が良いでしょう。

本記事では、借地権価格の概要や調査方法、計算方法について解説しています。借地権価格を計算する方法を知りたい人、路線価の調べ方を知りたい人はぜひご参照ください。

【この記事のまとめ】

- 借地権価格は売買や相続時に使う評価額です。

特定の相場はなく、土地の更地価格に借地権割合を乗じて算出します。 - 普通借地権は国税庁の路線価図で調べられます。

路線価図から路線価と借地権割合を確認し、「土地の評価額×借地権割合」で計算します。 - 複雑なケースは専門家への相談が確実です。

定期借地権等の価格算出は複雑で、売買価格も市場相場に左右されます。正確な把握には専門家への相談が確実です。

監修

宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。

2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。

地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。

累積取引数は300件を超える。

趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。

監修

宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。

2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。

地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。

累積取引数は300件を超える。

趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。

借地権価格とは

借地権価格とは、借地権の評価額のことを指します。

借地権価格が必要となる場面は、主に借地権売却時や相続時です。これらは評価する目的によって意味合いが異なります。

| 借地権価格 | 借地権や借地権付き建物を売買する場面で用いる |

|---|---|

| 借地権評価額 | 相続や贈与などの税額計算で用いられる |

借地権価格は、土地の評価額(更地価格)に借地権割合を乗じて計算します。

実際のところ、上記の借地権価格のみを用いて、売却価格を決めることはあまりなく、以下の要素を加味して評価することが多いです。

- 所在地

- 用途地域

- 接道状況

- 周辺環境等

- 契約内容

- 売却時の承諾内容

借地価格に相場はない

ただし、借地価格自体に明確な相場はないものの、土地の評価額と借地権割合などを調べれば、おおよその金額を把握することはできます。

普通借地権の価格を調べる方法

普通借地権の価格を調べる方法について紹介します。

普通借地権の価格を調べるには、まず路線価図の見方を理解しましょう。そのうえで、計算方法についても解説していきます。

借地権割合の調べ方と路線価図の見方

借地権割合を知るためには、路線価を確認する必要があります。

路線価は、国税庁のHPの路線価図で確認できます。路線価とは、道路に面する土地の1㎡当たりの土地評価額のことです。

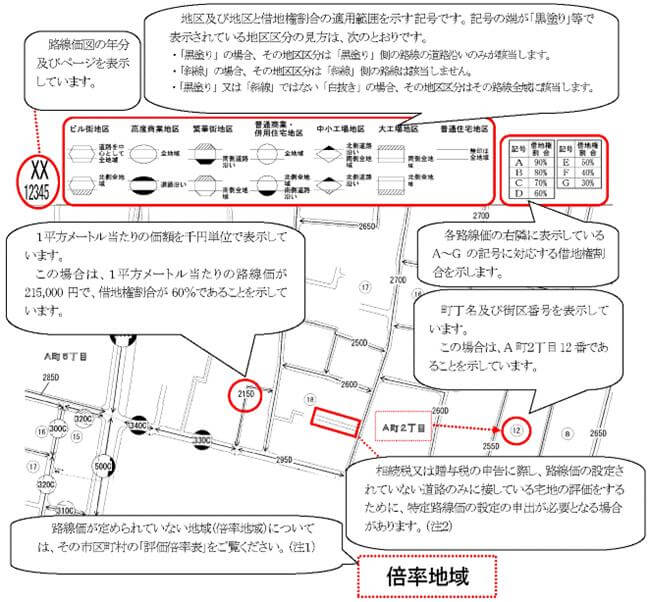

以下に実際の路線価図を示しています。

上記図中の真ん中にある赤枠に「215D」とあります。215とは、路線価を表しており、215,000円という意味です。

215の横にある「D」は借地権割合を指しており、Dは60%と置き換えます。従っ て、215Dの借地権価格は、129,000円ということになります。

なお、右上に記載されているアルファベット表が、借地権割合を表しています。

路線価は、国が地域ごとに指定しており、路線価図に明記されています。

| 記号 | 借地権割合 |

|---|---|

| A | 90% |

| B | 80% |

| C | 70% |

| D | 60% |

| E | 50% |

| F | 40% |

| G | 30% |

普通借地権の借地権価格の計算方法

【計算式】

普通借地権の借地権価格=土地の評価額×借地権割合

例えば土地の評価額が2,000万円で、借地権割合70%の場合について、計算式に当てはめて実際の借地権価格を算出してみましょう。

【計算式】

普通借地権の借地権価格=土地の評価額×借地権割合

つまり、本事例において普通借地権の借地権価格は1,400万円ということになります。

その他の借地権の算出方法は ?

普通借地権以外の、その他の借地権の価格はまた違った計算方法になります。

場合によっては複雑な計算となることがあるため、税務の専門家である税理士や会計事務所などに相談することも対策のひとつです。

定期借地権の価格の計算方法

定期借地権とは、一定期間の借地契約であり、期間満了後は更新がないものをいいます。

定期借地権には「一般定期借地権」「事業用定期借地権」「建物譲渡特約付借地権」の3種類があります。

普通借地権と比べ地主の立場が強く、満了後の契約更新がないという契約の特徴などから、普通借地権よりも複雑な計算方法です。

定期借地権の借地権価格は、課税されるタイミングでの借地権者に発生している経済的利益と、定期借地の残存期間をもとに価格を評価します。

計算式は以下のとおりです。

定期借地権の価格=自用地の価格×(A/B)×(C/D)

- 定期借地権設定時における借地権者に帰属する経済的利益の総額

定期借地権を設定する際に、借地権者から借地権設定者支払った権利金など返還しなくてよい金銭、保証金(いわゆる敷金)等の運用益、市場相場と実際の地代がかけ離れている場合にはその差額などを合計して算出します。

なお、これらの金銭は国税庁のホームページにある「定期借地権等の評価明細書」で確認しながら計算できます。 - 定期借地権設定時の宅地の通常の取引価格

定期借地権設定当時の土地の取引(市場)価格です。 - 課税時期における定期借地権の残存期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

課税時期は、相続であれば相続開始日となります。残存期間は定期借地権の残っている年数で計算し、それに応じた国税庁ホームページの基準年利率表・複利表に基づいて算出できます。 - 定期借地権等の設定期間年数に応ずる基準年利率による複利年金現価率

3と同様に基準年利率を調べたうえで、それをもとにして複利年金現価率を算出します。

一時使用目的の借地権価格の計算方法

一時使用目的の借地権の価格は、借地権や定期借地権とは性質が異なるため、自用地の評価額に基づいて借地権割合を乗じて評価することができません。したがって、雑種地の賃借権の評価方法と同様の評価方法になります。雑種地とは、不動産登記の際の地目(土地の種類)のひとつです。宅地は住宅用地を指すのに対し、雑種地は資材置き場や駐車場、ゴルフ場などが該当します。

<設定の対価として権利金や一時金の支払いがあるもの、堅固な構築物の所有を目的とするものなど>

雑種地の自用地としての評価額×法定地上権割合と借地権割合とのいずれか低い割合

<上記以外の賃借権>

雑種地の自用地としての評価額×法定地上権割合×1/2

売買に用いる借地権価格の計算方法

借地権を売却しようとする場合の計算方法は、これまで紹介してきたような一律の計算方法があるわけではありません。なぜなら、実際の不動産流通の場面における市場価格なども影響を及ぼすからです。具体的には、過去の取引実績などを参考に、適切な価格を設定することになります。

まとめ

ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!

お気軽にまずはご相談を!

ご相談・お問い合わせはすべて無料です。

「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!

どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ

当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。

地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、

ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。

直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。

借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!