- 借地権HOME

- 借地に建てた家の相続放棄

借地の上に建った家を相続する際「地代を払い続けるのが大変」「返還する際の解体費が払えない」などの理由から、相続したくないという方も少なくありません。

この場合「相続放棄」が有効ですが、知らないと後悔するデメリットや注意点もあるため、お気をつけください。

今回は、借地に建てた家の相続放棄について、その手順、メリット・デメリット、注意点をわかりやすく解説。さらに、売却・貸し出しなど、相続放棄以外の方法についてもご紹介します。

- 借地権割合とは、土地の価格に占める借地権の価値の割合を示す数値です。 主に相続税や贈与税を計算する際に土地の評価額を算出するために用いられ、割合は国税庁が定めています。

- 借地権割合は国税庁のホームページにある路線価図で確認できます。 市街地などの路線価地域では記号で示され、路線価がない郊外などの倍率地域では固定資産税評価額を使って算出します。

- 借地権の相続税評価は種類で異なります。 普通借地権は自用地評価額に借地権割合を掛けて計算します。一方、定期借地権は計算が複雑なため、専門家への相談が推奨されます。

監修

宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。

2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。

地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。

累積取引数は300件を超える。

趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。

監修

宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。

2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。

地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。

累積取引数は300件を超える。

趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。

借地に建てた家は相続放棄できる

結論から言いますと、借地に建てた家は相続放棄できます。ここでは、借地権の概要と、相続放棄の詳細を説明します。

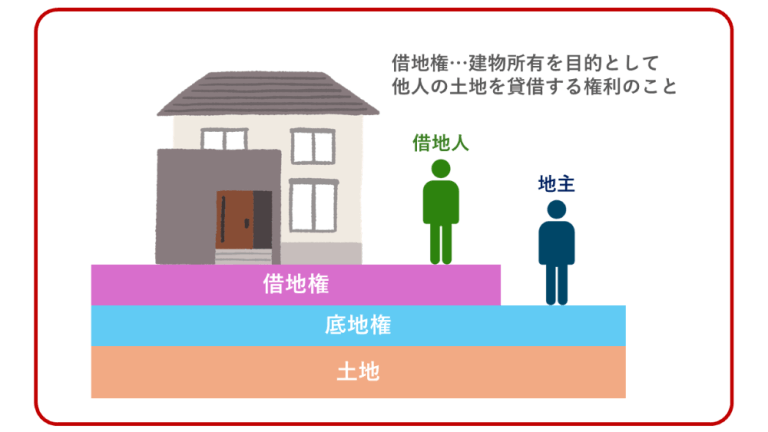

そもそも借地権とは

借地権とは、他人が所有する土地の上に建物を建てたり、または土地を使用できる権利のことです。土地を購入せず、土地を借りて家を建てる場合などに購入します。

土地の使用料(地代)を定期的に支払うことで、その土地を使用することが可能です。

ただし、存続期間が満了した場合や更新しない場合は、原状回復義務に基づいて、土地を更地にした上で返却する必要があります。

借地権は経済的な価値があるため、借地権の名義人が亡くなった場合「遺産相続の対象」となります。

借地権相続放棄とは

借地に建つ家の名義人が亡くなると、家族・親族は家とともに借地権も相続することになります。相続すると、借地上の建物に対する固定資産税や地代、相続税、土地を返還する際にかかる解体費用・整地費用などの負担が発生します。

このような費用負担から、借地に建てた家の相続が難しい場合は、相続放棄によって借地権を手放すことが可能です。その際、借地権だけを相続放棄することはできず、借地権だけでなく、すべての権利を失うことになります。

なお、相続放棄には申請期限があるため注意が必要です。

借地に建てた家を相続放棄する手順

借地に建てた家を相続放棄する手順は以下のとおりです。

【借地に建てた家を相続放棄する手順】

- 必要書類を準備して家庭裁判所に申し出る

- 家庭裁判所より送付される書類を返送する

- 相続放棄申述受理通知書が届く

相続放棄は、自分が相続人になったことを知った日から「3ヶ月以内」に行う必要があります(民法915条1項)。

3ヶ月という期間は短いため、相続が発生した場合は速やかに手続きを進めることが重要です。

それでは、具体的な手順を詳しく見ていきましょう。

1.必要書類を準備して家庭裁判所に申し出る

相続放棄の手続きではまず、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、申し立てを行います。

相続放棄に必要な書類は以下のとおりです。

【相続放棄に必要な書類】

- 相続放棄申述書

- 被相続人の戸籍謄本

- 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票

- 申述人の戸籍謄本

- 他に該当する申述者(血縁者)がいれば、その戸籍謄本

かかる費用は、相続放棄申述書に添付する収入印紙代・書類の取り寄せ費用などで、相続人1人当たり「3,000円~5,000円ほど」と想定できます。

ただし、司法書士や弁護士などの専門家に依頼する場合は、上記に加えて、出張費や実費を含む報酬もかかります。

2.家庭裁判所より送付される書類を返送する

相続放棄の手続き申請を行ってから約2週間程度で、家庭裁判所から照会書(相続放棄回答書)が送られてきます。この照会書の内容を確認し、回答を記入した上で家庭裁判所に返送する必要があります。

照会書に記載された質問事項の一例は以下の通りです。

【照会書に記載の質問事項の一例】

- 被相続人との関係

- 相続開始を知った日

- 相続放棄の理由

- 被相続人の遺産を使ったか

- 本人の意思で相続放棄を決めたか など

返送しないと相続放棄が認められないため、放置せずに必ず返送してください。

また、内容に不備があると相続放棄が認められない可能性もあるため、抜け・漏れがないように記載しましょう。

3.相続放棄申述受理通知書が届く

家庭裁判所からの照会書を返送後、内容を元に審査が行われます。そして、問題なければ「相続放棄申述受理通知書」が送付されます。この通知書が届くことで、正式に相続放棄が認められたことになります。

被相続人の預貯金の解約などで「相続放棄申述受理証明書」が必要な場合は、同封されている交付申請書に必要事項を記入し、手数料を添付し家庭裁判所に提出します。

なお、相続放棄の審査は2ヶ月ほどかかるケースもあるため、早めに手続きすると良いでしょう。

借地に建てた家を相続放棄する3つのメリット

借地に建てた家を相続放棄するメリットは以下の3つです。

【借地に建てた家を相続放棄する3つのメリット】

- 地代などの費用を支払う必要がない

- 建物を管理する手間が不要になる

- 地主やその他の相続人とのトラブルを回避できる

それぞれについて詳しく解説していきます。

地代などの費用を支払う必要がない

借地に家を建てて相続した場合、通常であれば以下のように「地代、固定資産税、相続税、解体費用」などの費用の支払いが生じます。

- 地代

土地を借りる際に、地主に対して支払う賃借料で、毎年または毎月支払うことになります。土地価格の2〜3%が相場です。 - 固定資産税

毎年1月1日時点の所有状況に基づき、市区町村から課税される税金です。土地と建物それぞれにかかり、建物の固定資産税は、築年数や構造、床面積などによって異なりますが、年間10〜15万円以下のケースが多いでしょう。 - 相続税

相続や遺贈によって財産を取得した際に課される税金です。基礎控除額を超える財産を相続した場合に対して最大55%の税率がかかります。借地権の評価額が低い場合は、相続税は発生しないケースも多いですが、評価額が高額となる場合もあり、注意が必要です。 - 解体費用

家を解体して更地に戻す際にかかる費用で、坪単価3万円〜5万円(木造住宅の場合)が相場です。解体費用は、建物の大きさや構造、解体業者によって大きく異なるため、事前に複数の業者から見積もりを取ることが重要です。

相続放棄すると上記のような費用負担がなくなるため、大きなメリットと言えるでしょう。

建物を管理する手間が不要になる

借地に建てた家を相続すると、自分が住まない場合でも、相続人に管理責任が生じます。

仮に空き家のまま放置すると「放火・不法侵入・不法投棄などの犯罪」「庭木の越境・ゴミの散乱・動物が集まって異臭が発生する等による近隣トラブル」「雨漏り・シロアリ被害による建物の劣化や倒壊の危険性」などのリスクが高まります。

犯罪に遭ったり、裁判を起こされた場合は、多大な損失を被る恐れがあるでしょう。

しかし、相続放棄をすれば、建物を管理する手間とともに、上記のようなリスクもなくなります。

地主やその他の相続人とのトラブルを回避できる

借地に家を建てて相続すると、地主やその他の相続人と、様々なトラブルが発生する可能性があります。

一例としては「地代の値上げ要求や、地代を滞納してしまうなどの地代に関するトラブル」「地主の承諾が必要となる建物の建て替え・増築に関するトラブル」「借地契約の解除に関するトラブル」「遺産分割に関するトラブル」などが考えられます。

しかし、相続放棄をすれば、上記のようなトラブルを避けることができます。

借地に建てた家を相続放棄する3つのデメリット

借地に建てた家を相続放棄するデメリットは以下の3つです。

【借地に建てた家を相続放棄する3つのデメリット】

- 借地権以外の遺産もすべて相続できない

- 建物を売却などをする権利がない

- 相続人同士で共有しなければトラブルの原因になりやすい

相続放棄には多くのメリットがある反面、知らなかったでは済まされないデメリットもあります。

デメリットもきちんと理解した上で、相続放棄するか判断し、手続きを進めましょう。

借地権以外の遺産もすべて相続できない

前述したように、相続放棄をすると、借地権以外のすべての遺産も相続できなくなります。

相続には、預貯金や現金などのプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれますが「マイナスの遺産だけ放棄して、プラスの遺産だけ相続する」といったことはできません。

そのため、借地に建った家を相続放棄する場合は、他に相続できるプラスの財産がないか、よく確認しましょう。

なお、相続放棄が受理されると、原則的に撤回できませんのでご注意ください。

建物の売却などをする権利がない

相続放棄をした場合、借地権だけでなく、建物に対する権利も失います。

そのため、建物を売って売却益を得たり、賃貸に出して賃料を得ることなどができなくなります。

相続人同士で共有しなければトラブルの原因になりやすい

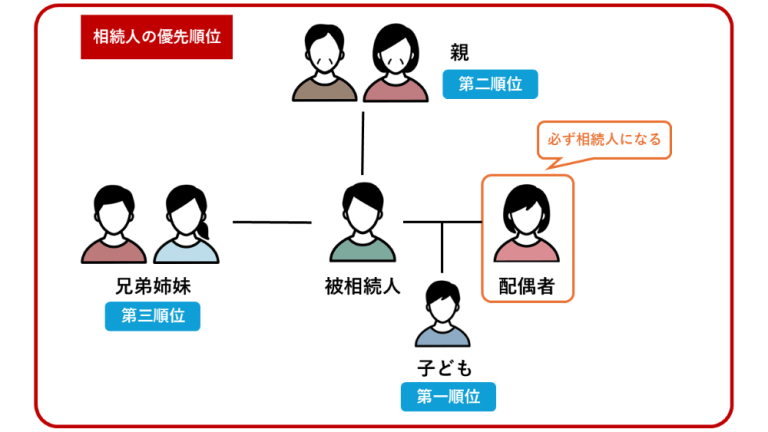

相続放棄を他の相続人に知らせる法的な義務はありませんが、しっかりと伝えるべきです。理由としては、相続放棄をすることで、後ろの順位にいる他の相続人に地位(相続の優先順位)が移るためです。

なお、被相続人が遺言を残していない場合に相続の権利を持つ「法定相続人」の順位は、配偶者を筆頭に「子供」「親・祖父母」「兄弟姉妹」となっています。

相続放棄することを、他の相続人と共有できていない場合「次の順位の相続人が、突然借金の督促をされる」などのトラブルにつながる可能性があります。

トラブルを防ぐためには、相続放棄をする前に他の相続人と十分に話し合い、誰が相続するかを明確にしておきましょう。

借地に建てた家を相続放棄する時の注意点

借地に建てた家を相続放棄する前に、以下の点について確認しておきましょう。

【借地に建てた家を放棄するときの注意点】

- 他に相続したい遺産がないか確認する

- 勝手に建物を解体しない

- 相続放棄をしても保存義務が残る可能性がある

これらの注意点を怠ると、後々トラブルになる可能性もあるため、しっかりとチェックしてください。

他に相続したい遺産がないか確認する

前述したとおり、借地に建った家を相続放棄する場合、借地権以外の遺産もすべて相続できなくなります。

具体的には「預貯金・株式・骨董品・自動車・貴金属・不動産・知的財産権・生命保険(被相続人が受け取り人)・債券」など、他に相続したい財産がないか、事前にしっかりと確認しておきましょう。

例えば、亡くなった父親が、借地に建った家と「1,000万円の預貯金」を残したとします。しかし、相続人が借地に建った家を相続放棄した場合「1,000万円の預貯金」は相続できなくなります。

勝手に建物を解体しない

借地に建った家の相続放棄を検討する場合、勝手に建物を解体してはいけません。

建物を解体すると、自動的に相続を承認した(単純承認した)とみなされ、相続放棄できなくなるためです。

また、他の相続人に了解を取らず勝手に建物を解体した場合、共有持分の侵害により民法709条違反となり、損害賠償請求される可能性もあるため注意しましょう。

相続放棄をしても保存義務が残る可能性がある

保存義務とは「借地に立った家を適切に管理して保存する責任」です。

相続するまで借地に建てた家(親名義)で一緒に暮らしていた場合は、不動産を「現に占有している状態」とみなされ、相続放棄しても保存義務が発生します。この旨は、民法940条に明記されています。

保存義務を免れるためには、相続財産清算人に相続財産(借地に建てた家)を引き渡すことが必要です。

具体的には「自ら相続財産清算人選任を申し立てる」「地主に相続財産清算人を選任してもらう」のいずれかの方法があります。

借地に建てた家を相続放棄する以外の方法

借地に建てた家を相続放棄する以外の方法としては、以下のようなものがあります。

【借地に建てた家を放棄する以外の方法】

- 地主に買収してもらう

- 底地と建物を同時売却する

- 建物のみを売却する

- 賃貸物件として貸し出す

- 更地にして返還する

状況に応じて、これらの方法も検討してみましょう。

地主に買収してもらう

地主に借地権と建物を買い取ってもらう方法です。地主が借地権を返してほしい場合は、買収に応じる可能性があります。

更地にして返還する必要がない点・譲渡承諾料が発生しない点・売却活動が不要な点などがメリットです。

一方デメリットとしては、必ずしも買収してもらえるとは限らない点・建物ごと買い取ってくれないケースがある点・買収価格の交渉が難航する場合がある点などが挙げられます。

底地と建物を同時売却する

地主と協力の上、底地(借地権が設定された土地)と建物を、第三者へ同時に売却する方法です。底地を処分したい地主であれば、同時売却に協力してくれる可能性があります。

更地にして返還する必要がない点・建物と底地が別々より需要が見込め、高額な売却が期待できる点などがメリットです。

一方、地主と売却価格の配分を決定する際、先方がスムーズに納得しないケースもあります。

建物のみを売却する

借地権や建物を、第三者に売却する方法です。

売却益を得られる可能性があり、更地にする費用を抑えられるというメリットがあります。一方、底地がないため同時売却よりも、売却価格が低くなるほか、買主を見つけるのが難しいケースも考えられます。

また、建物のみを売却する際は、地主から承諾を得なくてはならず、その際は譲渡承諾料の支払いも発生します。

なお地主が承諾しない場合「借地非訟事件手続き」によって、地主の許可を得ず売却を進めることは可能ですが、地主との関係悪化は避けられないでしょう。

関連サイト:借地上の古家や空き家の買取に強い空き家買取隊

相続放棄や借地権の問題で、借地上の古家・空き家の処分にお困りの方は、借地権付きの空き家の買取実績が豊富な「空き家買取隊」に相談してみるのも一つの方法です。

賃貸物件として貸し出す

借地に建っている建物を、賃貸物件として第三者に貸し出す方法です。

家賃収入を得ることができる点・地主の許可が不要な点・更地にして返還する必要がない点がメリットです。

一方、賃貸経営には知識や経験が必要なほか、空き室リスクもあります。また、大規模なリフォームや増改築に際しては地主の許可が必要です。

更地にして返還する

建物を解体して更地にした上で、地主に土地を返還する方法です。上記の方法が難しく、建物が古くて活用が困難な場合などに検討されます。

地代や固定資産税などの支払いが不要になるというメリットがある一方、解体費用・整地費用などがかかる点はデメリットです。

なお、一般的な木造住宅の解体は、坪単価で3万円〜5万円が相場です。例えば、30坪の木造住宅を解体する場合、解体費用は90万円〜150万円程度と、まとまった費用がかかります。

解体費用が払えない場合は、自治体の補助制度を利用したり、ローンを組むなどの方法もあるので、ご検討ください。

まとめ

借地に建てた家を相続したくない場合「相続放棄」という方法があります。相続放棄すれば、地代や固定資産税、解体費用などの金銭的な負担を回避することが可能です。

しかし、相続放棄すると「借地権以外の遺産もすべて相続できなくなる」など、いくつかのデメリットもあるためご注意ください。

また、相続放棄以外の方法も複数あり、相続放棄では得られなかった売却益や賃料が得られる可能性があります。

相続放棄以外の方法を選ぶ場合、地主との交渉が必要なケースも多いため、実績ある不動産会社に間に入ってもらうと安心です。

相続放棄すると、原則として撤回できません。そのため、安易に相続放棄するのではなく、まずは専門家に相談した上で、相続放棄以外の方法がないか検討し、慎重に判断するようにしましょう。

借地権無料相談ドットコムでは、借地権に関する相談を無料でお受けしています。借地権の相続、売買、手続き関係など、借地権に関する内容なら幅広く対応しています。さらに、相談から買取までワンストップで可能なため、借地権に関するさまざまな問題はすべて借地権無料相談ドットコムで解決できます。お気軽に、まずはご相談ください。

ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!

お気軽にまずはご相談を!

ご相談・お問い合わせはすべて無料です。

「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!

どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ

当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。

地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、

ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。

直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。

借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!