- 借地権HOME

- 借地権のトラブル事例

地主から突然の立ち退き要求や、予期せぬ費用請求など、借地権者と地主の間で時として借地権に関するトラブルが発生します。更新、売買、相続など、トラブルの内容はさまざまです。

この記事では、借地権で起こりがちなトラブル事例をシーン別に紹介し、具体的な対処法を解説します。

【この記事のまとめ】

- 借地権は他人の土地を借り建物を建てる権利で、種類も様々です。

更新、売買、相続といった多くの場面で、地主との間で立ち退きや費用請求など、様々なトラブルが発生しやすいです。 - 借地権のトラブルは、更新・売買・相続時に多発します。

更新拒否や地代値上げ、売却拒否、相続時の返還要求など、具体的な事例は多岐にわたり、法律知識が必要となります。 - 借地権トラブルは専門知識を要し、個人での解決は困難です。

問題を感じたら、不動産業者や弁護士など専門家へ速やかに相談しましょう。地主と良好な関係を築くこともトラブル予防に繋がります。

監修

宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。

2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。

地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。

累積取引数は300件を超える。

趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。

監修

宅地建物取引士 坂東裕

2013年より不動産業に従事。

2015年に宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナーを取得。

地主交渉のスペシャリスト。借地権にとどまらず、事故物件、収益ビル、倉庫、アパート等、各種不動産売買に精通している。

累積取引数は300件を超える。

趣味は不動産と料理。得意料理はイタリアン。

借地権とは?

借地権をめぐるトラブルの内容を知り、巻き込まれないためには、借地権の概要やルールを事前に理解しておく必要があります。

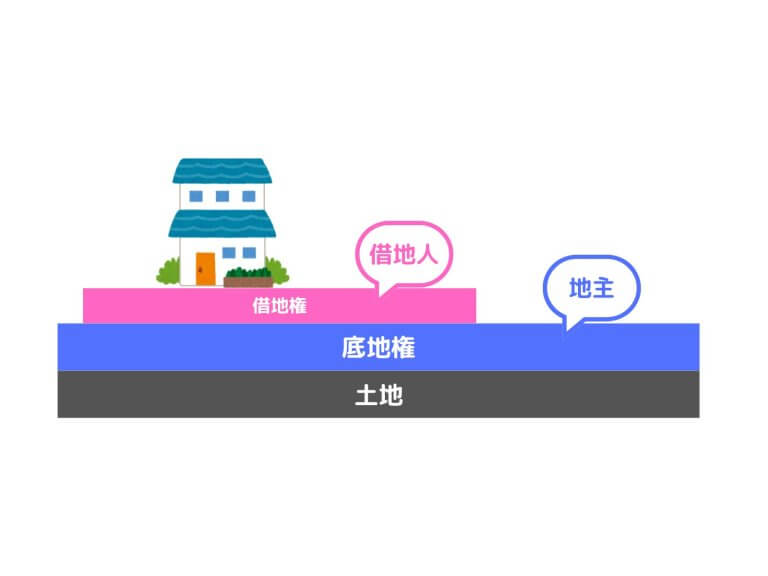

借地権とは、他人の土地を借りて建物を建てるための権利のことです。

例えば、マイホームを建てたいけれど土地を持っていない場合などに、地主から土地を借りて建物を建てることができます。

この場合、地主から土地を借りて借地権を設定すれば、契約期間中は毎月または毎年の地代を支払うことで、その土地に建物を建てて使用できます。契約期間が満了した場合や更新しなかった場合は、建物を取り壊して更地にしたうえで土地を返却しなければなりません。

このとき、借地人の持つ権利を「借地権」、地主の持つ権利を「底地権」と呼び、それぞれの立場で権利と義務が発生します。

借地権にはいくつかの種類があるため、以下で解説します。

借地権の種類

借地権は大きく「地上権」と「賃借権」の2つに分けられます。

- 地上権:他人の土地に建物や施設を所有するために認められる物権

- 賃借権:土地を借りる契約に基づく債権

| 借地権 | ||

|---|---|---|

| 地上権 | 賃借権 | |

| 設置行為 | 物権 | 債権 |

| 存続期間 | 地主との取り決めによる | 最低 30年以上 |

| 地代支払いの有無 | 地主との取り決めによる | 必要 |

| 借地権の売却 | 地主の承諾不要 | 地主の承諾が必要 |

| 登記の義務 | あり | なし |

| 抵当権の設置 | 可 | 不可 |

地上権は物を直接的に支配する権利である「物権」であるのに対し、賃借権は特定の人に対して一定の行為を請求できる権利である「債権」です。

地上権の場合、期間や地代の支払いについては地主との取り決めで決められますが、賃借権では最低30年以上と期間が定められており、地代の支払いが必要です。

また、地上権は登記が義務付けられていますが、賃借権には登記の義務はありません。借地権を売却する際には、地上権では地主の承諾が不要ですが、賃借権では地主の承諾が必要です。

さらに、地上権では抵当権を設置できますが、賃借権では住宅ローンなどの抵当権を設置できないという大きな違いがあります。

地上権

地上権とは、工作物や建物を所有するために他人の土地を使用する権利です。

物権として認められているため、地主の承諾なく譲渡や転貸が可能で、主に太陽光発電設備の設置や地下鉄の線路など、長期的な土地利用が想定される場合に設定されます。

賃借権

賃借権は、土地の賃貸借契約に基づいて土地を使用する権利です。建物所有を目的とした借地権の大部分がこの形態だといえるでしょう。

賃借権はさらに以下の3種類に分かれます。

- 旧借地権(旧法)

- 普通借地権(新法)

- 定期借地権(新法)

| 旧法借地権 | 普通借地権(新法) | 定期借地権(新法) | ||

|---|---|---|---|---|

| 契約期間 | コンクリート・鉄筋・鉄骨造 | 30年以上 | 30年以上 | 一般:50年以上 建物譲渡特約付:30年以上 事務用:10年以上50年未満 |

| 木造 | 20年以上 | |||

| 契約の更新 | あり | あり | なし | |

| 更新後の契約期間 | コンクリート・鉄筋・鉄骨造 | 30年以上 | 初回:20年以上 2回目以降:10年以上 |

なし |

| 木造 | 20年以上 | |||

旧借地権と普通借地権では、借地人が望む限り自動的に契約を更新できますが、定期借地権は契約期間満了時に借地を更地にして返還する必要があります。

旧法(借地法)は借地人の権利を強く保護しており、地主が土地を取り戻すのが難しい制度でした。一方、平成4年(1992年)に制定された新法(借地借家法)では、契約期間に関する規定が緩和され、より柔軟な契約ができるようになったことで、地主側も安心して土地を貸し出せるようになっています。

【更新時】起こりやすい借地権トラブル

地主と借主の2者が絡む借地権では、さまざまなトラブルが起こり得ます。

借地権の更新時に発生しやすいトラブルは、以下の通りです。

■更新時に発生しやすい借地権トラブル

- 更新料を求められる

- 借地権の更新を拒否される

- 借地の返還を要求される

- 地代や更新料の値上げを要求される

- 借地権の維持費用が払えない

- 新法の借地権に変更したいと言われる

- 地主から立ち退きを要求される

それぞれの事例について、詳しく解説します。

1.更新料を求められる

借地契約の満了時に、地主から「契約更新のために更新料を支払ってほしい」と要求されることがあります。

しかし、契約書に記載がなく、口頭でも合意していない場合は、更新料を支払う義務はありません。

ただし、過去の更新時に支払った実績がある場合は、暗黙の合意があったとみなされる可能性があるため、更新料の支払いについて地主と話し合うことが望ましいでしょう。

2.借地権の更新を拒否される

契約期間満了時に、地主から「もう更新はしない」と言われることがあります。

しかし、借地上に建物が存在する場合、正当な事由がない限り地主は更新を拒否できません。

借地借家法では借地人の権利を保護しており、地主が更新を拒否するためには、例えば、以下のような正当な事由が必要です。

- 地主に切実な土地使用の必要性がある

- 建物が長期間使用されていない

- 建物が著しく劣化して倒壊の恐れがある

- 借主が他に住む場所を複数所有している

- 適切な立退料が提供されている

法的には定期借地権でない限り、正当な理由なく更新を拒否することはできませんが、個人で地主と交渉するのが難しい場合は専門家に間に入ってもらうといいでしょう。

3.借地の返還を要求される

契約期間が切れたことを理由に、地主から土地の返還を求められるケースです。

しかし、借地上に建物があり、継続して使用している以上、契約は自動的に更新されたとみなされるため、借地を返還する義務はありません。ただし、定期借地権の場合は契約期間が満了したら借地を返還する必要があります。

トラブルを防ぐためにも借地権の種類をチェックし、更新の有無や時期について把握しておくようにしましょう。

4.地代や更新料の値上げを要求される

地主からいきなり地代や更新料の値上げを要求されることがあるかもしれません。

以下のように正当性が認められる場合は、値上げに応じる必要があります。

- 固定資産税などの税金が増加した

- 土地の価格が著しく上昇した

- 近隣の似たような土地の地代と比べて著しく安い

ただし、地主は借主の同意なく、一方的に地代を上げることはできません。

まずは契約書の確認や値上げの根拠となる資料の提示を求め、近隣相場と比べて適正か判断しましょう。要求が不当な場合は、根拠を示して交渉する必要があるため、個人での対応が難しい場合は専門家へ相談することをおすすめします。

5.借地権の維持費用が払えない

借地権を維持するためには、以下のような費用が発生します。

- 地代(土地の価格の2~3%/年)

- 更新料(借地権価格の約5%)

- 建物の固定資産税

地代や更新料を滞納すれば、地主とトラブルになってしまいます。

3か月以上の滞納があると契約解除の理由となり立ち退きを迫られる可能性もあるため、支払いが難しい場合は早めに地主に相談し、対応を検討しましょう。

6.新法の借地権に変更したいと言われる

7.地主から立ち退きを要求される

「土地を売却したい」、「賃貸経営をしたい」といった土地活用を理由に、地主から立ち退きを要求されるトラブルもよくあるケースです。

しかし、地主の都合で立ち退きを要求するためには、以下のような正当な事由がない限り応じる必要はありません。

- 借地上に地主の居住用建物を建てる必要性(病気・介護のために子どもと同居せざるを得ない)

- 借地人の地代などの未払い

- 借地人の建物の不適切な使用

- 建物の老朽化の度合い

- 立ち退き料の提供

ただし、地代の滞納や契約に反する利用状況など借主側に重大な問題がある場合は、立ち退きを拒否できません。

まずは自分に落ち度がないかを確認し、交渉が難しい場合は専門家に相談して対応を考えましょう。

【売買時】起こりやすい借地権トラブル

借地権の売買時には、以下のようなトラブルが発生しやすい傾向にあります。

■売買時に発生しやすい借地権トラブル

- 借地を売却したいが契約書を紛失した

- 地主に借地権の売却を拒否された

- 地主がローンを認めない

8.借地を売却したいが契約書を紛失した

借地を売却するためには借地契約書が必要ですが、契約書が見つからないというケースもあります。

契約書を紛失していても、以下の2つの条件を満たせば売却は可能です。

- 地代の支払い証明(振込記録や領収書など)がある

- 借地上の建物が借地人名義で登記されている

登記されているかどうかは、法務局や固定資産税の納税通知書で確認できます。相続での登記漏れなどにより、建物が借地人名義で登記されていない場合もあるため、その際は速やかに登記しましょう。

9.地主に借地権の売却を拒否された

借地権を売却する際には地主の承諾が必要ですが、「新しい借地人が不安」、「手続きが面倒」といった感情的な理由で地主が承諾してくれないケースもあります。

こうした場合、勝手に売却を進めると契約解除の原因となるため注意しなければなりません。どうしても承諾が得られないときは、裁判所に判断を仰ぐこともできます。

承諾料(借地権価格の10%ほど)の支払いが条件となることが多いものの、新しい借地人に問題がなく地主に不利益がないと判断された場合、裁判所が売却を認める決定を下します。

しかし、裁判での解決は地主との関係が悪化する可能性があるため、できることなら専門家に依頼して穏便な解決を目指した方がいいでしょう。

10.地主がローンを認めない

借地権付きの建物を購入する際、住宅ローンを利用することが一般的です。法律上、借地権への抵当権設定に地主の承諾は不要ですが、実際にはほとんどの金融機関が地主のローン承諾を融資の条件としています。

地主がローンを承諾しない場合、買主は現金での一括払いを求められることになり、実質的に売却が難しくなってしまうでしょう。

ローン承諾については裁判所に許可を求めることもできないため、地主と粘り強く交渉するか、地主の承諾が不要な金融機関を探すしかないのが実情です。

【相続時】起こりやすい借地権トラブル

借地権の相続時に起こりやすいトラブルは、以下の通りです。

■相続時に発生しやすい借地権トラブル

- 相続時に借地の返還を求められる

- 相続時に名義変更料を請求される

- 共有名義で借地を相続し揉めている

- 借地権の相続税が払えない

- 借地に建てた家の登記をしていない

それぞれのケースについて、詳しく解説します。

11.相続時に借地の返還を求められる

借地人が亡くなった際に、地主から「契約は故人との約束だったので土地を返してほしい」と返還を求められるケースです。

しかし、借地権は相続財産として当然相続人に引き継がれます。

相続による借地権の取得は「譲渡」ではないため地主の承諾は不要であり、地主からの返還要求に応じる必要はありません。

12.相続時に名義変更料を請求される

相続に伴う借地権の名義変更時に、地主から「名義変更料」を請求されることがあります。

ですが、相続の場合は地主への通知さえ行えば十分で、承諾も名義変更料も必要ありません。

地主が売却時の譲渡承諾料と混同しているケースもよくあるため、名義変更料を請求された場合は、誤解が解けるよう丁寧に伝えましょう。

13.共有名義で借地を相続し揉めている

借地権を複数の相続人で共有名義にすると、さまざまな問題が発生します。

建物の売却には共有者全員の同意が必要ですが、「建物に住み続けたい」、「賃貸として活用したい」などそれぞれの意見が異なることも多く、合意形成が取りにくいです。

また、共有者の1人が亡くなると、その持分がまた相続され、権利関係はより複雑になり、問題が次世代にまで引き継がれてしまうでしょう。

こうしたトラブルを避けるため、借地権の相続では共有名義ではなく、単独名義とすることをおすすめします。すでに共有名義となっている場合は、次の相続の際に単独名義への変更を検討しましょう。

14.借地権の相続税が払えない

借地権も相続財産として課税対象となり、特に都市部では予想以上に高額な相続税が発生することがあります。

相続税の評価額は、路線価に借地権割合(30%〜90%)を掛けて計算します。

例えば、路線価が1㎡あたり100万円の土地で借地権割合が70%、面積が100㎡の場合、評価額は7,000万円となり、基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を差し引いても、かなりの税負担となるでしょう。

相続税の計算は複雑なため、税理士に相談して事前に税額を把握し、必要に応じて借地権の売却なども検討することをおすすめします。

15.借地に建てた家の登記をしていない

借地権を相続した際、建物の登記を忘れてしまうと、後々大きなトラブルの原因となるため注意が必要です。

特に土地と建物の名義が異なると地主から無断譲渡とみなされ、契約解除を要求される可能性があります。

また、令和6年4月からは相続登記が義務化され、相続を知ってから3年以内に登記をしなければ、10万円以下の過料が課される恐れがあります。

借地権を相続したら、できるだけ早く建物の相続登記を済ませるようにしましょう。

その他の起こりやすい借地権トラブル

借地権に関して発生しやすいその他のトラブルとして、以下が挙げられます。

■その他の起こりやすい借地権トラブル

- 底地の地主が変わっていた

- 地主が建物の建て替えを承諾しない

- 借地に建てた家が火事などにより消失した

- 借地に子供の名義で建物を建てた

- 借地の一部を駐車場として貸し出したい

16.底地の地主が変わっていた

借地人が知らないうちに底地が売却され、新しい地主から突然「底地を購入した」と連絡が来ることがあります。

地主が変わっても借地契約は引き継がれるため、地代の値上げや契約内容の変更、立ち退きなどを要求されたとしても、正当な理由のない要求に応じる必要はありません。

ただし、地価の上昇や固定資産税の増額といった法律に基づいた要求には応じる必要があります。

今後のトラブルを避けるためにも、新しい地主と良好な関係を築いていくようにしましょう。

17.地主が建物の建て替えを承諾しない

多くの借地契約では、建て替えには地主の承諾が必要と定められていますが、地主が建て替えを承諾してくれないことがあるかもしれません。

地主が承諾しない背景には、過去の地代滞納や更新料の支払い拒否など、借地人との関係悪化が理由となっていることもあります。無断で建て替えると契約解除の原因となるため、まずは地主と丁寧に話し合いましょう。

建物の老朽化で建て替えが急務の場合は、裁判所に許可を求めることも可能です。ただし、建て替え資金のためのローンには地主の承諾が別途必要となるため、専門家に相談しながら慎重に進めた方がいいでしょう。

18.借地に建てた家が火事などにより消失した

借地上の建物が火災や災害で消失した場合、再築には地主の承諾が必要です。

承諾が得られた場合は、承諾日または再築日から20年間借地権が存続しますが、承諾が得られない場合は、借地契約を解約しなければなりません。

建物の消失後、何も対策をとらずに放置すると借地権を失う可能性があり、特にその間に地主が変わると、新しい地主に借地権を主張できなくなってしまいます。

この場合、消失した建物の特定事項、消失日、新築予定である旨を記載した看板を設置することで、2年間は借地権を保全できます。

建物の消失後は、速やかに地主と再築について相談し、必要な措置を講じるようにしましょう。

19.借地に子供の名義で建物を建てた

借地の契約者と建物の所有者が異なるとトラブルに発展する可能性があるため、子供の名義で建物を建てる場合は、事前に地主の承諾を得なければなりません。

もしも子供との共有名義にする場合は、将来的な売却なども考慮する必要があります。共有名義にすると、売却や売却金額に共有者全員の同意が必要で、一人でも反対すると売却はできません。

共有名義にはさまざまな制約やトラブルのリスクがあるため、将来的な影響も含めて慎重に判断することが大切です。疑問点がある場合は、専門家に相談すると安心でしょう。

20.借地の一部を駐車場として貸し出したい

借地の余剰スペースを駐車場として貸し出したい場合、転貸となるため地主の承諾が必要です。

民法では、地主の承諾なく土地を第三者に使用させることを禁止しており、無断で貸し出すと契約解除の原因となる可能性があります。

また、借地契約で用途が住宅用地と定められている場合は、用途変更の承諾も必要です。地主の承諾が得られない場合、裁判を申請することもできますが、費用と時間がかかり、許可を得るのは難しいとされています。

地主との関係悪化を防ぐためにも、事前に地主と十分な話し合いを持ち、承諾が得られない場合は、計画の見直しを考えることも必要でしょう。

借地権トラブルに巻き込まれたら専門家にすぐ相談しよう

借地権に関するトラブルは法律知識が不可欠で、当事者間での解決が難しいケースがほとんどです。「更新手続きは正しいのか」「要求される金額は適正なのか」など、素人判断が危険な場面も多くあります。

トラブルの芽を感じたら、すぐに不動産業者などのプロに相談することをおすすめします。

また、そもそものトラブルを防ぐために以下の点を心がけ、地主と良好な関係を築きましょう。

- 契約内容を正しく把握しておく

- 挨拶やコミュニケーションを大切にする

- 地代は必ず期日までに支払う

- 建物の改修などは事前に相談する

- 特別な事情がある場合は早めに伝える

日頃から丁寧な対応を心がけることで信頼を積み重ね、万一の際も話し合いで解決できる関係を築いておくことが大切です。

まとめ

借地権に関するトラブルは、更新・売買・相続などさまざまな場面で起こり得ます。

こうしたトラブルにおいては、法律や不動産取引の専門的な知識が必要となるため、個人での解決は難しい場合が多いでしょう。早めに不動産業者や弁護士などの専門家に相談することでトラブルを最小限に防ぐことが大切です。

借地権無料相談ドットコムでは、借地権に関する相談を無料でお受けしています。借地権の相続、売買、手続き関係など、借地権に関する内容なら幅広く対応しています。さらに、相談から買取までワンストップで可能なため、借地権に関するさまざまな問題はすべて借地権無料相談ドットコムで解決できます。お気軽に、まずはご相談ください。

関連サイト:

・空き家の防犯対策はどのようにすればよい?空き家の防犯をIoTで解決!|セキュアル防犯ナビ

・債務整理おすすめ口コミ&評判情報【サイセイ】

・はじめての外壁塗装 – 優良業者が見つかるポータルサイト

・スカッと債務整理

・スマートチェックインシステム maneKEY

・アパート・マンションのインターネット設備導入はアイネットも参考にしてみてください。

・自己破産しても車は持てる? ローン審査がとおる時期と、対策まとめ – お役立ちコラム|クルマテラス株式会社

ピタットハウス秋葉原北店の「借地権無料相談」で借地のお悩み伺います!

お気軽にまずはご相談を!

ご相談・お問い合わせはすべて無料です。

「借地権・底地」に関する専門スタッフが対応!

どんな状況の土地にも対応いたします!

借地権の買取売却をお考えの借地権者様へ

当社ではどんな状態の借地権の買取も承っております。

地主さんとの交渉の代行から、借地非訟のサポートまで借地権者様を最大限にサポートしつつ、

ピタットハウス秋葉原北店が直接借地権の買取りをいたします。

直接買取りのため、仲介手数料などが発生せず、買い手を見つける業務もないので無駄な費用が無くスピーディーに売買が可能です。

借地権の売却をお考えの借地権者様はぜひとも一度当社にお問い合わせください!